ChatGPTがリリースされたことをきっかけに、生成AIのビジネス活用が注目されています。現在様々な企業で生成AIのビジネスへの活用が検討されており、徐々に活用事例が増えてきました。しかし、生成AIを自社で活用を検討する中で、「銀行・保険業界である自社の場合は具体的にどのような生成AIの活用ができるのだろうか?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか?本記事では、銀行・保険業界に特化して、生成AIをビジネス活用するメリットや活用事例を紹介していきます。ぜひ今後の生成AI活用のビジネス活用のヒントにしてください。

この記事でわかること

- ChatGPT・生成AIの銀行・保険業界でのビジネス活用の事例

- ChatGPT・生成AIのビジネス活用の手順とポイント

こんな人におすすめ!!

- ChatGPT・生成AIをビジネスで活用したいけど、自社業界での活用方法がイメージがつきづらい 経営者/管理職/AI・DX推進担当者

- ChatGPT・生成AIをビジネスで活用のために、まずは同業界での活用のされ方をリサーチしたい 経営者/管理職/AI・DX推進担当者

- ChatGPT・生成AIをビジネスで活用するにあたって、活用手順とポイントをインプットしたい 経営者/管理職/AI・DX推進担当者

1.生成AIとは?

生成AIとは、コンピューターが人間のように様々なオリジナルコンテンツを自動で生成する革新的な技術のことです。

生成AIは、主に4つの分野で活躍しています。

皆さんが耳にしたことのあるChatGPTはテキスト生成AIの代表的なツールの1つです。

他のテキスト生成AIツールには、Google社のGeminiやAnthropic社のClaudeが性能が高いと有名なツールがあります。

つまり「ChatGPTと生成AIは違う」というより、「ChatGPTはテキスト生成AIの1つ」と考えるといいでしょう。

そして、このChatGPTをはじめとした、生成AIの高度なコンテンツ生成が、ビジネスにおいて大きく貢献することが期待されており、多くの企業がChatGPT・生成AIのビジネス活用へ関心が強まっています。

2.銀行・保険業界における生成AIの活用ポイントとメリット

銀行・保険業界において、ChatGPTや生成AIのビジネス活用は多くのメリットをもたらします。以下は、たくさんある中の代表的な活用ポイントとメリットの例です。

1.社内ナレッジへのアクセシビリティの向上による社員パフォーマンスUP

金融業界では、日々膨大な量の法律や規制、商品情報などが更新されます。行員や社員がこれらの情報に迅速にアクセスし、正確に理解することは容易ではありません。生成AIを活用すれば、社内ナレッジを整理・体系化し、必要な情報を瞬時に検索・取得することが可能になります。

2.日々の文書作成などの業務効率化によるコスト削減

契約書や報告書など、様々な文書作成業務が発生し、これらの作成には多くの時間と労力が必要とされ、担当者の負担となっています。生成AIは、過去のデータやテンプレートに基づいて、必要な文書を自動で生成することが可能です。

3.営業時の商材提案の自動生成による質の向上

顧客一人ひとりのニーズに合わせた最適な金融商品を提案することは、金融機関にとって重要な課題です。生成AIは、顧客の属性や過去の取引履歴を基に分析し、最適な商品を自動で提案することを可能にすることができて、顧客満足の向上につながります。

3.銀行・保険業界の生成AI活用事例5選

ここからは、銀行・保険業界でのChatGPT・生成AIのビジネス活用事例を紹介していきます。ぜひ自社での活用のヒントにしてください。

1.三菱UFJ信託銀行:問い合わせ対応業務を50%削減

三菱UFJ信託銀行は生成AIプロダクト「Kasanare」を活用し、問い合わせ対応業務の自動化に成功しました。この取り組みにより、社内の対応時間が50%削減されました。プロジェクトは、金融業界特有の専門的な問い合わせに対して、システムの仕様書や業務マニュアルを生成AIに読み込ませることで正確に対応できることを証明。RAG技術を活用し、90%以上の正答率を達成しました。この成果は今後、他の社内領域にも拡大され、年間数十万時間の効率化が期待されています。

参考:三菱UFJ信託銀行の金融市場取引業務において、生成AIプロダクト「Kasanare」の活用により社内問い合わせ対応業務を50%削減 | カサナレ株式会社のプレスリリース

2.JCB:AIチャットボットの新機能を導入

JCBは、生成AIを活用したAIチャットボットの新機能を導入し、問い合わせ対応の効率化を目指しています。この取り組みでは、社内ナレッジを自動でQA化し、問い合わせ対応を迅速化。これにより、業務の効率化と工数削減が期待されています。今回のPoC(概念実証)は、今後の本格導入に向けた重要なステップであり、AI技術を活用した新しい問い合わせ対応の形を模索しています。

参考:ショーケースとJCB、生成AIで問い合わせ対応を革新 | PR EDGE

3.三井住友銀行:生成AIを活用した専用AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発

三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は、生成AIを活用した専用AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発し、2023年7月から導入しました。このツールはMicrosoft Teamsに組み込まれ、従業員の日常業務をサポートします。利用者は専門用語の検索、メール作成補助、翻訳など多様な用途で活用し、導入から急速に普及しています。今後はコールセンター業務への応用も計画されており、業務効率化をさらに推進する狙いがあります。

参考:SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話 | DX-link(ディークロスリンク)

4.オリックス:生成AIを活用して書類から取引情報を抽出するサービス「PATPOST」の機能強化

オリックスとneoAIは、生成AIを活用して書類から取引情報を抽出するサービス「PATPOST」の機能強化を発表しました。共同研究の結果、電子帳票で95.7%、手書き帳票で91.1%の抽出精度を達成しました。この技術を活用することで、この機能により、取引先や金額、取引日などの項目を自動でデータ化する精度が向上し、業務効率が改善されます。今後もPATPOSTへの新機能追加を予定しています。

参考:オリックスとneoAI、生成AIを用いた共同研究–書類における取引情報の抽出精度を向上 – ZDNET Japan

5.東京海上日動火災保険:営業サポートツール「マーケットインナビ(Mナビ)」を開発

東京海上日動火災保険は、生成AIを活用した営業サポートツール「マーケットインナビ(Mナビ)」を開発しました。このツールは、顧客企業との対話内容を解析し、経営課題を抽出するだけでなく、課題解決に向けた保険商品やソリューションの提案を行います。これにより、中小企業の経営課題を効率的に把握し、適切な支援を提供することが可能になります。今後もデジタル技術を活用し、中小企業の成長を支援していく予定です。

参考:営業サポートツール「マーケットインナビ」の開発 ~生成 AI を活用した中小企業における経営

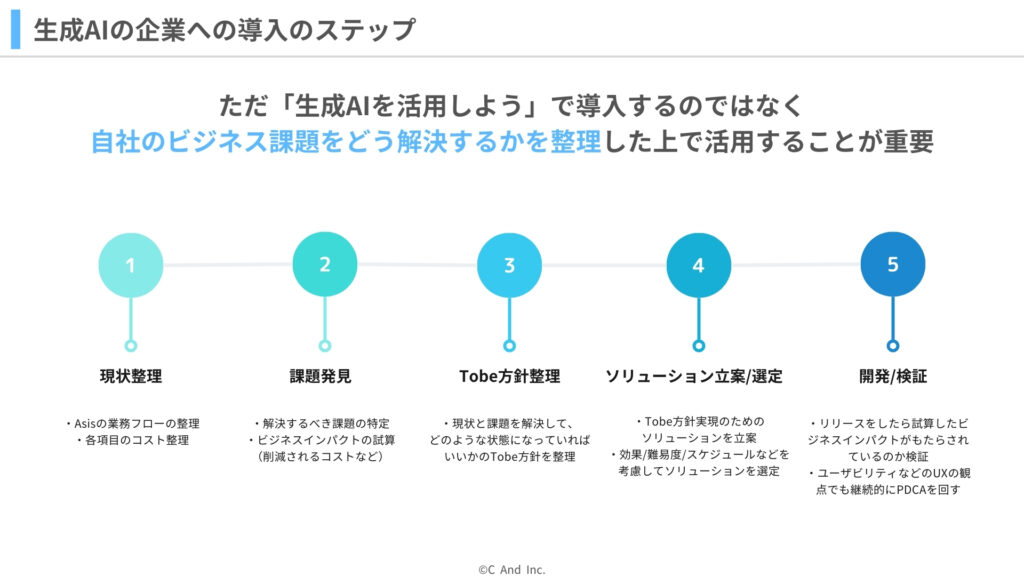

4.ChatGPT(生成AI)のビジネス活用における5ステップの解説

このセクションでは、生成AIのビジネス活用における4つの手順について解説していきます。これから生成AIの社内導入を検討している経営者/管理職/推進担当の皆様問わず、プロジェクトを進めていくイメージをつけたい方向けのセクションです。ここでは、代表的なChatGPTの活用ステップをご紹介。

まずやるべきことは、業務の棚卸しを行い、現状Asisの業務フローを整理することが大事です。

そして、各項目でどの業務にどれくらいかかってしまっているのかの整理してコストを把握をします。

せっかく予算も期間もかけて開発したのに、全く使えないという状況が起きないようにしましょう。

現状の業務の棚卸をして、各業務にどれくらいコストがかかっているのかを把握したら、解決するべき課題特定しましょう。

課題は、実際にその課題が解決されたらどれくらいのコスト削減が望めるのかなどのビジネスインパクトをできる限り算出することが大切です。

STEP1とSTEP2で整理した内容を基に、課題を解決して、「今までの業務がどのようになっているのが理想なのか」を整理します。

【例】

Asis(今までの業務):議事録を新入社員がドキュメントで自力でタイピングして作成

Tobe方針(どのようになっていれば理想なのか):議事録を自動で作成

最初は、例くらいの粒度感でも問題ないです。

この整理を基に、後続のSTEP4のソリューション立案で「議事録を自動で作成」する方法を具体化していく形になります。

ここでは、STEP3で整理したTobe方針実現のためのChatGPTを活用したソリューションを検討します。

ChatGPTを活用したソリューションのアプローチは3パターンあります。

①ChatGPTのプロンプトを効率化したい業務に調整する方法

②ChatGPTを特定の業務のために応答をカスタマイズさせるGPTsを活用する方法

③ChatGPTのAPIを利用したシステム開発をして活用する方法(3の”IT業界の生成AI活用事例7選”でご紹介した事例はここに当てはまる)

それぞれのメリットデメリットを整理します。

| 比較項目 | A.ChatGPT・生成AIツールを利用 | B.生成AI活用システムを開発 |

|---|---|---|

| 概要 | ①ChatGPTのプロンプトを効率化したい業務に調整する方法 ②ChatGPTを特定の業務のために応答をカスタマイズさせるGPTsを活用する方法 | ③ChatGPTのAPIを利用したシステム開発をして活用する方法 |

| メリット | 特に開発が必要ないので、比較的導入がスムーズ | 自社の必要要件に沿って自由にカスタマイズが可能 |

| デメリット | ・誤った使用で情報流出の可能性 ・ChatGPTが提供している範囲内の機能のみでカスタマイズ | ・開発工数や費用の観点でコストが高くなってしまう |

ChatGPT・生成AIのビジネス活用は企業によって正解が違います。そのため、開発・リリースしてそのままで終わりではなく、継続的な検証改善をしていく必要があります。

定量的な面では、STEP2で試算したビジネスインパクトがもたらされているのかを検証します。

また、定性的な面ではUIUX(使い勝手)におけるフィードバックを通して改善できる部分あるのかを洗い出します。

継続的な検証改善によって、よりビジネスインパクトの大きいChatGPT・生成AI活用が望めます。

注意点

- 今回紹介したステップは一般的な流れではありますが、自社の状況や打ち手によっては臨機応変にステップを変更しながらプロジェクトを進行していく必要があります。

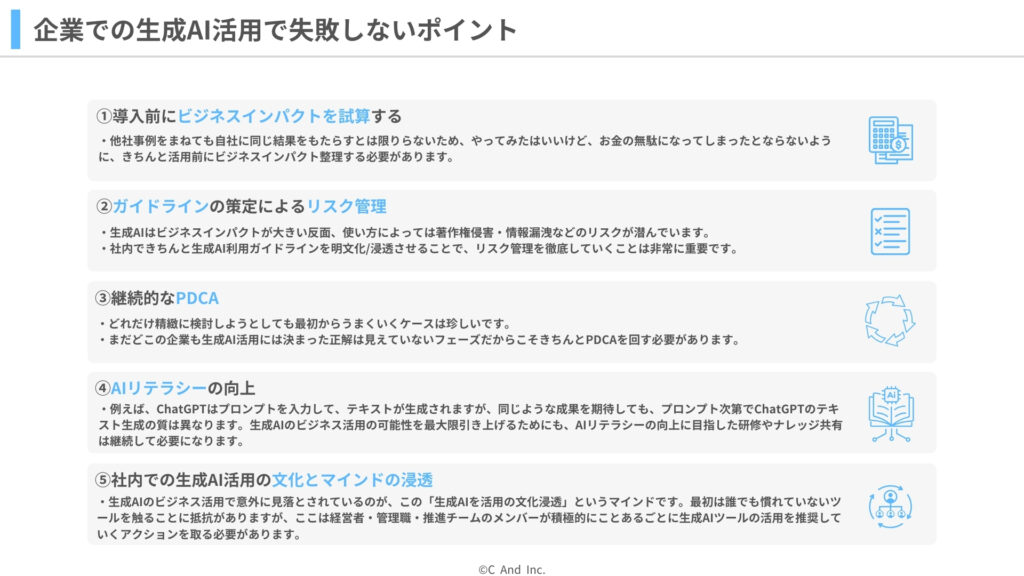

5.生成AIのビジネス活用で失敗しないのための5つのポイント

ChatGPT・生成AIのビジネス活用においては、ただChatGPTや生成AIシステムを導入するだけではなく、以下のポイントに気を付ける必要があります。

1.自社の活用可能性のある業務内容の整理とビジネスインパクトを試算する

生成AIの活用は確かにビジネスに大きなインパクトをもたらします。しかし、他社にとって生成AIによるチャットボット実装がビジネスインパクトが大きくても、自社にとって生成AIによるチャットボットの実装が同じ結果をもたらすとは限りません。きちんと自社にはどのような業務が存在しており、どんな解決が生成AIで対応できそうか?そしてそれがどれくらいの業務効率化をもたらすのか?どのくらいのコストカットをもたらすのか?ということをきちんと活用前に整理する必要があります。

2.ガイドラインの設定によるリスク管理

生成AIはビジネスインパクトが大きい反面、使い方によっては著作権侵害・情報漏洩などのリスクが潜んでいます。社内できちんと生成AI利用ガイドラインを明文化/浸透させることで、リスク管理を徹底していくことは非常に重要です。

3.継続的なPDCA

生成AIのビジネス活用は近年注目されているため多くの企業が活用に向けて取り組んできました。

しかし、まだ多くの企業がテスト段階であり、最適解を模索している最中であると考えられます。また、業界や業種によってその最適解は変わってきますので、他の企業の真似をしたからといって、その活用方法が自社にとって良いとも限りません。

ですので、継続的なPDCAを回していくことによって、自社にとっての最適解を見つけていく必要があります。

4.AIリテラシーの向上

生成AIのビジネス活用で重要な前提があります。それは使い手のAIリテラシーの向上です。例えば、ChatGPTはプロンプトを入力して、テキストが生成されますが、同じような成果を期待しても、プロンプト次第でChatGPTのテキスト生成の質は異なります。ですから、常に使い手のAIリテラシーの向上が生成AIのビジネス活用の可能性を最大限引き上げる鍵になります。ですので、生成AIを導入したから完璧!という訳ではなく、社内でのAIリテラシーの向上に向けた研修やナレッジ共有は継続して必要になります。

5.社内での生成AI活用の文化とマインドの浸透

生成AIのビジネス活用で意外に見落とされているのが、この「生成AIを活用の文化浸透」というマインドです。特に、社員各々に生成AIツールを業務活用する導入の仕方をしたとしても、使う文化がないと社員の生成AI活用に関するリテラシーも効果も向上しません。最初は誰でも慣れていないツールを触ることに抵抗がありますが、ここは経営者・管理職・推進チームのメンバーが積極的にことあるごとに生成AIツールの活用を推奨していくアクションを取る必要があります。

6.まとめ

今回は銀行・保険業界における生成AIのビジネス活用事例や実際に生成AIを活用する際の手順やポイントを紹介してきました。

これから更なる技術の発展によって、ビジネスシーンにおける生成AIの活用は今後も加速してくることでしょう。

生成AIエキスパートでは、ChatGPT・生成AIのビジネス活用の参考になる資料の無料提供を行なっていますのでこの機会に是非ご活用ください。

また、生成AIエキスパートを運営している株式会社C Andでは、企業様向けに自社業務に特化したChatGPT活用研修サービス・コンサルティングサービスを実施しております。

「ChatGPT・生成AIの活用に興味があるけど何をしたら具体的に知りたい」「ChatGPT・生成AI活用の予定はないけど情報収集をしてみたい」などご検討中の方に対して、無料相談も行なっておりますので、ぜひお申し込みください。